Vues:

733

ÉDITO

Les livres auxquels cette Lettre fait référence montrent bien que nous nous situons le plus souvent dans l’entre deux de la France et du Maghreb, ou encore comme disent certains auteurs, entre les deux rives. C’est une expression souvent employée par l’écrivaine Leïla Sebbar, dont nous présentons ici un recueil de 10 nouvelles intitulé « De l’autre côté de la mer, c’est loin ». Évidemment, l’exemple privilégié de cet entre-deux est donné par la communauté immigrée, et c’est tout un jeu de ressemblances et de différences qui se trouve évoqué dans l’essai de Jennifer Bidet intitulé « Vacances au bled, la double présence des enfants d’immigrés ». Les traces profondes et durables laissées chez une Française ayant vécu en Kabylie sont le sujet du livre de Dominique Martre, intitulé « La Kabylie en partage » (on y trouve aussi une intervention de Leïla Sebbar, dans une sorte de postface où elle dialogue avec l’auteure). Ces livres sont donc écrits à partir d’une position intermédiaire entre les deux rives de la Méditerranée.

Du point de vue français et historique puisqu’il remonte à l’époque de la Guerre d’Algérie, il nous a paru intéressant de voir comment l’écrivain et journaliste Franz-Olivier Giesbert analyse la politique algérienne du Général de Gaulle, notamment au moment crucial du célèbre « Je vous ai compris ! ». Il le fait dans un essai historique intitulé « Le Sursaut ». Passant de là au point de vue algérien, nous l’avons trouvé dans un petit livre de la collection Pim (Editions Elkalima d’Alger) qui publie à la fois des inédits de Mostefa Lacheraf et des peintures et gravures d’Ali Silem. Enfin nous avons souhaité accueillir dans notre lettre le tout récent album BD de Fred Niedhardt « Alger-Retour ».

Denise Brahimi

L’association Traces nous convie le 22 mars 2022 à participer à Lyon à un dialogue autour du livre « Sensible » de Nedjma Kacimi. Nous ajoutons donc un article sur ce livre dans cette lettre.

« DE L’AUTRE CÔTE DE LA MER, C’EST LOIN » par Leïla Sebbar, éditions chèvre-feuille étoilée, 2021.

C’est un recueil de dix nouvelles dont certaines fort courtes et d’autres plus développées. Le plupart ont déjà été publiées entre 1998 et 2001, dans une revue intitulée « Etoiles d’encre » et consacrée aux femmes en Méditerranée. Ce qui explique pourquoi, dans les nouvelles, la quasi totalité des personnages principaux sont des femmes, jeunes ou vieilles, et même de très jeunes filles, l’exception la plus notable se trouvant dans la dernière nouvelle « Augustin, l’enfant de la Légion étrangère ». Augustin est le plus jeune frère d’Isabelle Eberhardt, l’un et l’autre sont des personnages ayant réellement existé, et la seconde, Isabelle, est une des figures favorites de Leïla Sebbar, qui en parle toujours dans ses écrits avec beaucoup d’empathie, voire une véritable fascination. Le plus souvent, dans ces nouvelles, on pourrait parler de personnages féminins reconstitués d’après nature, ce qui veut dire qu’ils sont empreints d’une vérité plus collective qu’individuelle et rendus vrais par une série de détails plus que par un souci de réalisme de la part de la narratrice : toute mère algérienne qui a perdu son fils dans l’une des guerres de l’Algérie peut se reconnaître dans la première nouvelle de ce petit recueil, celle qui s’intitule justement « Mère et fils », évidemment inspirée d’une réalité cruelle mais tout autant du poème de Rimbaud, « Le Dormeur du val », le jeune soldat qui a « deux trous rouges au côté droit. »

La nature collective du sujet apparaît parfois dès le titre de la nouvelle, c’est le cas de « Elles font le boulevard », où le « elles » pluriel désigne des demoiselles d’appartenance Pied-Noir à l’époque coloniale et dans cette ville encore plus coloniale que d’autres (siège de la Légion étrangère) qu’était Sidi Bel Abbès. Dans les représentations proposées par les nouvelles, le collectif et le singulier alternent mais de toute manière elles permettent d’apprécier le grand talent de Leïla Sebbar pour cette sorte de reconstitution où la mémoire (comme source d’information) et l’imaginaire(comme lieu du désir) coexistent sous la forme de tableaux vivants ; à quoi il faut ajouter que l’émotion y est toujours présente mais sans se donner libre cours. On dirait bien que l’auteure s’y tient au plus près d’une aspiration très profonde, qu’on pourrait désigner en usant d’un terme à connotation féministe, la « sororité ».

La nature collective du sujet apparaît parfois dès le titre de la nouvelle, c’est le cas de « Elles font le boulevard », où le « elles » pluriel désigne des demoiselles d’appartenance Pied-Noir à l’époque coloniale et dans cette ville encore plus coloniale que d’autres (siège de la Légion étrangère) qu’était Sidi Bel Abbès. Dans les représentations proposées par les nouvelles, le collectif et le singulier alternent mais de toute manière elles permettent d’apprécier le grand talent de Leïla Sebbar pour cette sorte de reconstitution où la mémoire (comme source d’information) et l’imaginaire(comme lieu du désir) coexistent sous la forme de tableaux vivants ; à quoi il faut ajouter que l’émotion y est toujours présente mais sans se donner libre cours. On dirait bien que l’auteure s’y tient au plus près d’une aspiration très profonde, qu’on pourrait désigner en usant d’un terme à connotation féministe, la « sororité ».

Il faut entendre par là aussi bien une solidarité réelle entre femmes, dans les circonstances même où elles sont supposées être rivales, concurrentes voir ennemies, qu’une affinité dont les effets transcendent l’espace et le temps. Dans la première catégorie se trouve la nouvelle qui donne son titre à tout le recueil. Une jeune femme algérienne élève l’enfant que son mari a eu auparavant d’une Française. Considérant que tel était son droit, il a retiré ce petit garçon à sa mère biologique pour le ramener avec lui en Algérie. Mais l’enfant dépérit et réclame celle qu’il appelle sa vraie mère, soutenue en cela par la jeune femme algérienne qui partage cette douleur, même si elle n’est rien de plus que « la femme de son père ».

Dans la deuxième catégorie, la narratrice donne corps à ce qui est sans doute et très profondément son fantasme, rejoindre enfin dans une affection partagée une de ces Algériennes dont la séparait dans son enfance le fait d’avoir une mère française et d’être éduquée « à la française » par celle-ci. Le fantasme, le désir et peut-être la possibilité de sa réalisation survivent au temps et n’importent tous les avatars qui en ont marqué le déroulement : la nouvelle intitulée « Safia, tu es revenue » permet à la narratrice de retrouver, au moins par la magie de l’écriture, la Safia de son enfance qu’elle ne voyait qu’à distance et qui pourtant ne l’a pas oubliée, et réciproquement. Il n’est jamais trop tard pour des retrouvailles de quelque nature qu’elles soient, imaginaires ou réelles, en tout cas débordantes d’une affectivité longtemps contenue.

Dans la deuxième catégorie, la narratrice donne corps à ce qui est sans doute et très profondément son fantasme, rejoindre enfin dans une affection partagée une de ces Algériennes dont la séparait dans son enfance le fait d’avoir une mère française et d’être éduquée « à la française » par celle-ci. Le fantasme, le désir et peut-être la possibilité de sa réalisation survivent au temps et n’importent tous les avatars qui en ont marqué le déroulement : la nouvelle intitulée « Safia, tu es revenue » permet à la narratrice de retrouver, au moins par la magie de l’écriture, la Safia de son enfance qu’elle ne voyait qu’à distance et qui pourtant ne l’a pas oubliée, et réciproquement. Il n’est jamais trop tard pour des retrouvailles de quelque nature qu’elles soient, imaginaires ou réelles, en tout cas débordantes d’une affectivité longtemps contenue.

« Sororité », le mot n’est en usage que depuis quelques décennies, mais ces nouvelles de Leïla Sebbar ne laissent aucun doute sur ce qu’il désigne, et sur l’existence d’une empathie spécifique entre femmes, en dépit de tous les obstacles que l’histoire et l’ « étrangeté » sous toutes ses formes lui ont opposés.

Denise Brahimi

« VACANCES AU BLED, LA DOUBLE PRESENCE DES ENFANTS D’IMMIGRES » par Jennifer Bidet, éditions Raisons d’agir, 2021

Cet essai est un livre universitaire, appartenant au domaine de la sociologie. « Les enfants d’immigrés » qui figurent dans le titre sont les personnages analysés par l’auteure, dans cette circonstance bien particulière qui prend place dans leur vie au plus une fois par an, mais parfois beaucoup moins, et dure à chaque fois un laps de temps assez long, de quinze jours à deux mois. Il s’agit du moment où ces enfants d’immigrés, qui vivent en France dans les banlieues de Paris et de certaines grandes villes, et qui sont souvent de nationalité française, vont passer des vacances en Algérie, en général dans leur famille, d’où le mot bled employé pour désigner leur pays d’origine—soit l’Algérie tout entière, soit l’endroit précis où ils vont séjourner, soit encore à un sens du mot plus restrictif, la campagne ou le village qui est le lieu d’origine de leur famille.

Le fait qu’il s’agisse d’enfants d’immigrés signifie que l’auteure s’est intéressée principalement à ceux et celles qu’on désigne aussi comme la deuxième génération (ou parfois la troisième) vivant en France où elle est née, alors que la première génération, principalement des hommes, est née au bled, pour reprendre ce mot, avant de venir travailler en France à l’âge adulte, s’agissant de célibataires ou de gens déjà mariés (rejoints plus tard par épouses et/ou enfants). Il y a dans les Algériens qui vont passer des vacances au bled plusieurs classes d’âge et on comprend vite que leurs motivations pour le faire sont différentes ; il se peut que l’auteure se soit principalement intéressée ni aux plus âgés ni aux plus jeunes, mais plutôt à une sorte de catégorie moyenne d’adultes encore jeunes, si l’on en croit le tableau placé à la fin de son livre, recensant les principaux personnages sur lesquels elle a fait porter son enquête. Au total, elle dit avoir recueilli des informations auprès de cinquante-six personnes mais elle n’en présente que vingt-six dans le tableau, donnant sur eux et elles six types d’information dont leur année de naissance : pour la plupart il s’agit des années 70 et 80 du siècle dernier. De temps en temps elle traite d’une catégorie plus jeune, sans doute née vers l’an 2000, sans doute parce que ce sont des garçons (plus rarement des filles)qui ont beaucoup de plaisir à se montrer ! Comme il s’agit d’une enquête de terrain très fouillée, elle porte sur un endroit précis qui est la région de Sétif et sur la portion de plage qui lui correspond (s’agissant de vacances d’été dont la mer est l’attrait principal), à Béjaïa et aux environs. L’enquêtrice est devenue assez vite connue de ceux et celles qu’elle souhaitait interroger et a su faire accepter sa position particulière, plus facilement semble-t-il que si elle avait été elle-même algérienne. En tout cas elle ne fait jamais état de difficultés rencontrées auprès de ceux qu’elle souhaitait interroger et elle reproduit au fil des chapitres de nombreux passages de ces entretiens. Ces chapitres sont au nombre de sept, ils ont tous pour titre des phrases ou membres de phrases empruntés aux interlocuteurs. L’ensemble est ainsi très vivant et comme le dit le sous-titre du livre, il restitue des « présences » plus qu’il ne cherche à élaborer des théories.

Le fait qu’il s’agisse d’enfants d’immigrés signifie que l’auteure s’est intéressée principalement à ceux et celles qu’on désigne aussi comme la deuxième génération (ou parfois la troisième) vivant en France où elle est née, alors que la première génération, principalement des hommes, est née au bled, pour reprendre ce mot, avant de venir travailler en France à l’âge adulte, s’agissant de célibataires ou de gens déjà mariés (rejoints plus tard par épouses et/ou enfants). Il y a dans les Algériens qui vont passer des vacances au bled plusieurs classes d’âge et on comprend vite que leurs motivations pour le faire sont différentes ; il se peut que l’auteure se soit principalement intéressée ni aux plus âgés ni aux plus jeunes, mais plutôt à une sorte de catégorie moyenne d’adultes encore jeunes, si l’on en croit le tableau placé à la fin de son livre, recensant les principaux personnages sur lesquels elle a fait porter son enquête. Au total, elle dit avoir recueilli des informations auprès de cinquante-six personnes mais elle n’en présente que vingt-six dans le tableau, donnant sur eux et elles six types d’information dont leur année de naissance : pour la plupart il s’agit des années 70 et 80 du siècle dernier. De temps en temps elle traite d’une catégorie plus jeune, sans doute née vers l’an 2000, sans doute parce que ce sont des garçons (plus rarement des filles)qui ont beaucoup de plaisir à se montrer ! Comme il s’agit d’une enquête de terrain très fouillée, elle porte sur un endroit précis qui est la région de Sétif et sur la portion de plage qui lui correspond (s’agissant de vacances d’été dont la mer est l’attrait principal), à Béjaïa et aux environs. L’enquêtrice est devenue assez vite connue de ceux et celles qu’elle souhaitait interroger et a su faire accepter sa position particulière, plus facilement semble-t-il que si elle avait été elle-même algérienne. En tout cas elle ne fait jamais état de difficultés rencontrées auprès de ceux qu’elle souhaitait interroger et elle reproduit au fil des chapitres de nombreux passages de ces entretiens. Ces chapitres sont au nombre de sept, ils ont tous pour titre des phrases ou membres de phrases empruntés aux interlocuteurs. L’ensemble est ainsi très vivant et comme le dit le sous-titre du livre, il restitue des « présences » plus qu’il ne cherche à élaborer des théories.

Cependant la recherche est constamment sous-jacente, souvent très proche sous les fragments de dialogues ou de récits, et si elle ne se dit pas sous la forme de grands affirmations généralisantes, c’est que celles-ci ne sont pas possibles. Le sentiment que procure la lecture du livre et qui le rend passionnant est en effet qu’on se meut dans une grande complexité de motivations, réactions, sentiments qu’il serait vraiment dommage de réduire et d’écraser. Le livre nous parle de gens et de circonstances très caractérisées, ce sont des individus parfaitement capables de s’exprimer et qui le font très clairement, l’auteure a préservé leurs paroles parce qu’elle sont plaisantes à entendre et qu’on peut le faire avec une part d’humour, d’ailleurs un des avantages du livre est qu’on n’y trouve ni tragique ni agressivité —ce qui prouve qu’on peut parler de l’immigration algérienne en France sans faire surgir aussitôt l’un ou l’autre !

Cependant la recherche est constamment sous-jacente, souvent très proche sous les fragments de dialogues ou de récits, et si elle ne se dit pas sous la forme de grands affirmations généralisantes, c’est que celles-ci ne sont pas possibles. Le sentiment que procure la lecture du livre et qui le rend passionnant est en effet qu’on se meut dans une grande complexité de motivations, réactions, sentiments qu’il serait vraiment dommage de réduire et d’écraser. Le livre nous parle de gens et de circonstances très caractérisées, ce sont des individus parfaitement capables de s’exprimer et qui le font très clairement, l’auteure a préservé leurs paroles parce qu’elle sont plaisantes à entendre et qu’on peut le faire avec une part d’humour, d’ailleurs un des avantages du livre est qu’on n’y trouve ni tragique ni agressivité —ce qui prouve qu’on peut parler de l’immigration algérienne en France sans faire surgir aussitôt l’un ou l’autre !

Il est vrai qu’il y a souvent des tensions lorsqu’il s’agit des maisons que beaucoup d’immigrés se font construire au bled et s’agissant du financement de cette construction qui est une action collective, impliquant au moins le contrôle sinon l’intervention de la partie de la famille vivant au pays ; mais on comprend vite que derrière d’éventuelles querelles ou criailleries on touche à des différences essentielles entre la société algérienne et la société française, pour prendre l’exemple géographiquement le plus proche, alors que les rapports de leurs propriétaires à ces deux types de maison sont aussi éloignés que possible : sauf rarissime exception, le rapport des Français à leur maison de campagne est strictement individuel, ils n’y logent personne pendant la saison (l’hiver) où il n’y sont pas, ils y accueillent éventuellement des invités l’été mais avec parcimonie semble-t-il et tiennent à l’écart les nuées de cousins cousines, beaux-frères belles sœurs etc. qui au contraire trouvent absolument naturel d’occuper la maison de la famille immigrée, qu’elle soit présente ou pas.

D’ailleurs le chapitre cinq, consacré à l’aménagement de la maison, est un des plus passionnants qui soient parce qu’il met à la fois en valeur la pression du collectif, l’importance du regard des autres et la grande diversité des choix par lesquels chaque personne manifeste son histoire, sa culture, son individualité.

Les rencontres à la plage donnent lieu elles aussi à des observations d’un grand intérêt car on voit comment s’y trouvent confrontées une bourgeoisie locale de bon aloi (méprisante pour les parvenus) et une supposée élite immigrée de très modeste origine mais dont le statut social se trouve valorisé par la supériorité des salaires français sur ceux des Algériens. La complexité déjà signalée vient du fait qu’il y a certes des riches et des pauvres mais aussi globalement une certaine perméabilité des classes sociales, qui probablement ne méritent plus ce nom trop marqué par la rigidité marxiste du passé. Sur les plages d’Algérie il s’agirait plutôt d’une certaine mixité sociale, dont il faut cependant parler, comme l’auteure de ces «Vacances au bled », avec prudence et précaution.

Les rencontres à la plage donnent lieu elles aussi à des observations d’un grand intérêt car on voit comment s’y trouvent confrontées une bourgeoisie locale de bon aloi (méprisante pour les parvenus) et une supposée élite immigrée de très modeste origine mais dont le statut social se trouve valorisé par la supériorité des salaires français sur ceux des Algériens. La complexité déjà signalée vient du fait qu’il y a certes des riches et des pauvres mais aussi globalement une certaine perméabilité des classes sociales, qui probablement ne méritent plus ce nom trop marqué par la rigidité marxiste du passé. Sur les plages d’Algérie il s’agirait plutôt d’une certaine mixité sociale, dont il faut cependant parler, comme l’auteure de ces «Vacances au bled », avec prudence et précaution.

Denise Brahimi

Petit rappel: ce livre a aussi fait l’objet d’une version en bande dessinée dont nous avions fait état dans notre lettre consultable en cliquant ICI.

« LA KABYLIE EN PARTAGE, DANS L’INTIMITÉ DES FEMMES » par Dominique Martre , Les Éditions Sans Nom, Toulouse, 2021

Il est difficile de ranger d’emblée ce livre dans une catégorie, il ne porte comme indication à cet égard que le mot « récits » et il est vrai que cette « Kabylie en partage »en rapporte un certain nombre dans ses six parties, qu’on pourrait désigner comme des « récits dans le récit ». La voix principale est celle de l’auteure elle-même qui a voulu revenir pour la publier sur ce qui a été la grande affaire de sa vie, un long séjour dans le village kabyle appelé aujourd’hui M’Chedallah, dans les années 70 du siècle dernier. Elle y est partie au titre de la coopération technique, en tant que professeure de collège, à un moment où l’Algérie devenue indépendante faisait appel à des aides extérieures, notamment dans le domaine de l’enseignement, avant que ne soit disponible un personnel formé en Algérie.

Dominique Martre, qui avait 22 ans lorsque commence pour elle cette expérience étonnante, en a très vite découvert la nouveauté et compris à quel point ce qu’elle vivait aurait un rôle décisif dans sa vie. Ce qui fut en effet le cas mais surtout pour une raison précise, la connaissance des femmes kabyles qu’il lui fut alors donné d’acquérir, grâce au fait qu’elle était femme elle-même, alors que dans ce village, la séparation des sexes et l’enfermement des femmes étaient encore très rigoureux. Sans doute parce que son étonnement et pour le dire d’emblée son indignation furent alors considérables, Dominique entreprit d’écrire son Journal pour y consigner tout ce qu’elle observait quotidiennement, et ce Journal est à la base d’une bonne partie de ce qu’elle écrit dans le livre dont nous parlons. Cependant d’autres apports et ajouts variés lui furent suggérés au fil des années qui ont suivi son séjour à M’chedallah, encore appelé Maillot à l’époque où elle y était, alors même que ce nom bien français renvoie à la période coloniale.

Dominique Martre, qui avait 22 ans lorsque commence pour elle cette expérience étonnante, en a très vite découvert la nouveauté et compris à quel point ce qu’elle vivait aurait un rôle décisif dans sa vie. Ce qui fut en effet le cas mais surtout pour une raison précise, la connaissance des femmes kabyles qu’il lui fut alors donné d’acquérir, grâce au fait qu’elle était femme elle-même, alors que dans ce village, la séparation des sexes et l’enfermement des femmes étaient encore très rigoureux. Sans doute parce que son étonnement et pour le dire d’emblée son indignation furent alors considérables, Dominique entreprit d’écrire son Journal pour y consigner tout ce qu’elle observait quotidiennement, et ce Journal est à la base d’une bonne partie de ce qu’elle écrit dans le livre dont nous parlons. Cependant d’autres apports et ajouts variés lui furent suggérés au fil des années qui ont suivi son séjour à M’chedallah, encore appelé Maillot à l’époque où elle y était, alors même que ce nom bien français renvoie à la période coloniale.

La composition complexe de ce livre vient du fait que l’auteure a très bien vu l’intérêt qu’il pouvait avoir en tant qu’étude ethnographique, mais n’a pas voulu cependant le réduire à ce seul aspect. Ou plutôt faut-il dire que l’ethnographie pour elle ne se conçoit pas comme une enquête dite objective et présentée selon des normes scientifiques : ce qu’elle a vécu et voulu transcrire de la manière la plus vivante possible est une imprégnation tout à fait personnelle et sans cadre théorique préalable, utilisant les moyens concrets à sa disposition pour comprendre les mœurs qu’elle observait. Parmi ces moyens, il y a l’apport de la littérature orale, chants et poèmes, les deux étant en Kabylie une seule et même chose. Ainsi s’explique que son livre soit encadré, de façon très explicite, par les propos de deux femmes dont l’une Tassadit Yacine, est anthropologue de profession tandis que l’autre Leïla Sebbar, est écrivaine ; et ce n’est évidemment pas un hasard s’il s’agit de deux femmes car tel est bien le sujet principal du livre, comme l’indique avec justesse son sous-titre, « dans l’intimité des femmes ». Évidemment et fort heureusement on entend aussi dans le livre la parole des hommes, par exemple dans les deux derniers chapitres où il est question de Tayeb « l’ami révolté » ou du père de Bachir, qui a connu une « fabuleuse histoire ». L’auteure a une conception large et souple de la manière dont il convient de traiter son projet. En tout cas sa façon de faire donne l’impression qu’on pénétre en la lisant au cœur d’un mode de vie séculaire (« civilisation » ou « culture » serait sans doute un peu trop prétentieux pour ce livre dont on sent qu’il veut rester modeste). Séculaire parce que le passé s’y mêle au présent, tant il y a eu peu de changement de l’un à l’autre semble-t-il, ce qui voudrait dire que même l’indépendance de l’Algérie n’y a rien changé, ou beaucoup moins qu’on ne pourrait croire, non plus que les décennies suivantes, qui englobent il est vrai la décennie noire et son épouvantable menace de régression dans le pays tout entier.

Le mot d’indignation ayant déjà été employé, on peut tenter de préciser ce qu’il en est dans ce livre de l’attitude de l’auteure à l’égard du sort des femmes. Elle est manifestement prise entre ses émotions et opinions personnelles, qu’elle ne veut pas refouler, et son souci de ne pas transformer le projet de son livre en lui donnant le ton de la revendication, de la dénonciation ou du pamphlet. Aussi prête-t-elle l’indignation—que la lectrice ressent jusqu’à la suffocation—à d’autres jeunes femmes qu’elle a connues là-bas et qui sont elles-mêmes kabyles (cependant il suffit de bien peu de kilomètres pour être considérée comme étrangère !)

Le mot d’indignation ayant déjà été employé, on peut tenter de préciser ce qu’il en est dans ce livre de l’attitude de l’auteure à l’égard du sort des femmes. Elle est manifestement prise entre ses émotions et opinions personnelles, qu’elle ne veut pas refouler, et son souci de ne pas transformer le projet de son livre en lui donnant le ton de la revendication, de la dénonciation ou du pamphlet. Aussi prête-t-elle l’indignation—que la lectrice ressent jusqu’à la suffocation—à d’autres jeunes femmes qu’elle a connues là-bas et qui sont elles-mêmes kabyles (cependant il suffit de bien peu de kilomètres pour être considérée comme étrangère !)

Pour ne dire que quelques mots de ce sort indigne qui est traditionnellement celui des femmes de Maillot, la première remarque, nécessaire ces temps-ci, consiste à dire que nul ne cherche à le justifier par l’islam, dont il est d’ailleurs très rarement question. La deuxième remarque est qu’il a évidemment partie liée avec la pauvreté mais que les femmes en sont encore bien plus victimes : plus mal nourries que les hommes, si ce n’est affamées, et plus accablées au sens physique du mot, par les charges écrasantes qu’on met sur leur dos, au grand dam de leur fragile ossature, d’autant que ce portage abusif est infligé aux fillettes dès leur plus jeune âge. La troisième remarque est que beaucoup de jeunes hommes voudraient donner à leurs sœurs, fiancées ou épouses, un sort meilleur mais en sont empêchés faute d’argent, et qu’étant obligés de partir pour essayer d’en gagner, ils doivent laisser les jeunes femmes sous la férule des redoutables belles-mères. Celles-ci sont généralement opposées à l’usage des contraceptifs (la pilule) qui pourtant sont loin d’être inconnus à défaut d’être répandus, ce qu’on ne peut manquer de regretter en lisant certains des récits rapportés par l’auteure. On constate chez nombre de jeunes femmes une aspiration bien compréhensible à ce qu’on appelle la famille nucléaire, ce qui pour elles voudrait dire concrètement partir à Alger, ou en France ou en Espagne, comme dans l’une des histoires qui nous sont racontées.

Cette quasi obligation de partir, pour échapper à l’horrible poids de la tradition, n’empêche pas bien au contraire que subsiste l’amour du pays, consubstantiel à l’émigration, et même une certaine envie d’y retourner. Dominique Martre elle aussi combine quelques retours en Algérie avec la fréquentation d’anciennes connaissances voire amies qui comme elle ont quitté le village mais sans l’oublier.

L’originalité de ce livre est certaine mais on se dit que les femmes ethnologues, en tout cas en Algérie, ont souvent pratiqué leur métier avec une grande liberté et une grande empathie. Plus que le mot « enquête », c’est sans doute le mot « témoignage » qui convient alors le mieux. Il s’agit d’une vérité qu’on a vue et qu’on a vécue, dans une expérience qu’on a partagée.

Denise Brahimi

« LE SURSAUT, HISTOIRE INTIME DE LA Vème REPUBLIQUE » par Franz-Olivier Giesbert , Gallimard 2021

De ce livre, qui n’est d’ailleurs que le premier d’une série pour laquelle l’auteur prévoit 3 volumes, on examinera ici une partie seulement (pp. 59-232) qui recouvre à peine 4 ans, de 1958 à 1962. Ce sont les années pendant lesquelles De Gaulle revenu au pouvoir (dont il était absent depuis sa démission de janvier 1946) se donne pour tâche principale de régler à sa façon le problème de l’Algérie alors en guerre ; de fait, cette période va jusqu’à l’indépendance du pays en juillet 1962.

Plus que d’un ouvrage historique ou politique, on peut parler d’un livre d’auteur, et on désignera celui-ci par ses initiales, F.O.G, comme il le fait lui-même. Certains des abonnés de Coup de soleil qui le connaissent déjà comme personnage médiatique et comme écrivain, trouveront ici une brillante et passionnante évocation de ce qu’on a coutume d’appeler la politique algérienne du Général de Gaulle. Il n’est évidemment pas question de considérer ce livre (pour lequel son auteur en a lu beaucoup d’autres) comme l’expression la plus proche de la vérité historique, c’est constamment F.O.G qui parle et qui ne dissimule nullement son engagement subjectif dans le récit, mais il se trouve que c’est aussi un homme très bien informé qui a l’habitude d’analyser les événements et plus encore le rôle des personnages historiques dans leur déroulement. Il est vrai qu’il exprime des idées personnelles, mais on ne les sent pas comme des partis pris éventuellement biaisés, sans doute parce qu’il s’agit de faits devenus lointains au moment où il écrit et remontant au temps de son enfance : en 1958 il n’avait encore que 9 ans ! Cependant il s’intéressait déjà à la politique et l’on ne peut dire que ses opinions comme il arrive à cet âge étaient celle de ses parents puisque il raconte que c’était précisément le contraire).

Plus que d’un ouvrage historique ou politique, on peut parler d’un livre d’auteur, et on désignera celui-ci par ses initiales, F.O.G, comme il le fait lui-même. Certains des abonnés de Coup de soleil qui le connaissent déjà comme personnage médiatique et comme écrivain, trouveront ici une brillante et passionnante évocation de ce qu’on a coutume d’appeler la politique algérienne du Général de Gaulle. Il n’est évidemment pas question de considérer ce livre (pour lequel son auteur en a lu beaucoup d’autres) comme l’expression la plus proche de la vérité historique, c’est constamment F.O.G qui parle et qui ne dissimule nullement son engagement subjectif dans le récit, mais il se trouve que c’est aussi un homme très bien informé qui a l’habitude d’analyser les événements et plus encore le rôle des personnages historiques dans leur déroulement. Il est vrai qu’il exprime des idées personnelles, mais on ne les sent pas comme des partis pris éventuellement biaisés, sans doute parce qu’il s’agit de faits devenus lointains au moment où il écrit et remontant au temps de son enfance : en 1958 il n’avait encore que 9 ans ! Cependant il s’intéressait déjà à la politique et l’on ne peut dire que ses opinions comme il arrive à cet âge étaient celle de ses parents puisque il raconte que c’était précisément le contraire).

Le temps ne faisant rien à l’affaire, F.O.G exprime dans « Le Sursaut » des convictions très nettes sur les rapports de de Gaulle avec l’Algérie. Selon lui le Général a su bien avant 1958 que l’Algérie deviendrait indépendante ; plus encore il aurait exprimé plusieurs fois l’idée, (pendant sa longue « traversée du désert » de 1946 à 1958), que ce serait un grand bienfait pour la France d’être débarrassée du boulet algérien, au lieu de continuer à le traîner sans profit et sans le moindre espoir d’amélioration.

Selon F.O.G, l’idée profonde du Général, d’ailleurs conforme au reste de ses convictions intimes (sur les peuples, les nations, les cultures etc.) a toujours été celle d’une incompatibilité insurmontable entre la France et le monde arabe, si essentiellement différents que toute idée d’assimilation du second par la première ne peut être qu’une stupidité ou un aveuglement (en fait le Général use d’un langage plus dru et plus expressif !). Si l’on suit F.O.G sur ce terrain, on en vient à l’idée que pour de Gaulle, l’expression « Algérie française » ne pouvait qu’être une aberration. Mais les choses deviennent particulièrement intéressantes et complexes lorsqu’il emploie pourtant lui-même cette expression, dans la période qui suit et accompagne son retour au pouvoir de 1958. Il ressort de tout ce qui nous est raconté dans ces pages du « Sursaut » que de Gaulle a été (en tout cas à ce moment de son histoire et pour ne parler que de celui-là) d’une remarquable duplicité et d’un machiavélisme assumé et conscient. F.O.G s’oppose absolument à l’idée d’un de Gaulle agissant comme « une force qui va », c’est-à-dire de manière viscérale et instinctive, non par calcul mais par intuition. Il croit au contraire, et même il est sûr, qu’il s’agissait bien d’une politique mûrement réfléchie et bien dissimulée, une politique qui pouvait aller jusqu’au cynisme inclusivement.

Selon F.O.G, l’idée profonde du Général, d’ailleurs conforme au reste de ses convictions intimes (sur les peuples, les nations, les cultures etc.) a toujours été celle d’une incompatibilité insurmontable entre la France et le monde arabe, si essentiellement différents que toute idée d’assimilation du second par la première ne peut être qu’une stupidité ou un aveuglement (en fait le Général use d’un langage plus dru et plus expressif !). Si l’on suit F.O.G sur ce terrain, on en vient à l’idée que pour de Gaulle, l’expression « Algérie française » ne pouvait qu’être une aberration. Mais les choses deviennent particulièrement intéressantes et complexes lorsqu’il emploie pourtant lui-même cette expression, dans la période qui suit et accompagne son retour au pouvoir de 1958. Il ressort de tout ce qui nous est raconté dans ces pages du « Sursaut » que de Gaulle a été (en tout cas à ce moment de son histoire et pour ne parler que de celui-là) d’une remarquable duplicité et d’un machiavélisme assumé et conscient. F.O.G s’oppose absolument à l’idée d’un de Gaulle agissant comme « une force qui va », c’est-à-dire de manière viscérale et instinctive, non par calcul mais par intuition. Il croit au contraire, et même il est sûr, qu’il s’agissait bien d’une politique mûrement réfléchie et bien dissimulée, une politique qui pouvait aller jusqu’au cynisme inclusivement.

Dans la première partie de sa politique algérienne, à partir de mai 58, il semble avoir fait le choix d’une ambivalence propre à satisfaire ou à berner tout le monde. Ce qui peut être symbolisé par la célèbre phrase qu’il prononça comme on sait le 4 Juin 1958 devant les foules amassées sur le Forum d’ Alger : « Je vous ai compris » dit-il mais c’était plutôt « comprenne qui peut », de manière à ce que tout le monde y trouve son compte et soit content.

Viendra ensuite un deuxième temps où contre les partisans déclarés de l’Algérie française, excédés d’attendre en vain son soutien, il s’oriente vers une politique de négociations avec le FLN, qui aboutit aux accords d’Evian de mars 1961. Et il est clair, car il le dit hautement, qu’il est bien décidé à ne se préoccuper ni du sort des Pieds Noirs ni de celui des Harkis, non plus qu’il ressent ni n’exprime la moindre gratitude pour ceux qui l’ont aidé et soutenu récemment dans son retour au pouvoir (Salan, Jouhaud etc.)

La politique algérienne de de Gaulle n’a rien à voir avec les sentiments, et F.O.G ne cache pas qu’il en est choqué. Cependant comme si l’ambivalence de son illustre modèle finissait par agir sur lui, il continue à répéter que celui dont il parle n’en est pas moins un grand homme politique, un des plus grands de tous les temps, à mettre sur le même plan que Napoléon Bonaparte, car il n’y en a pas beaucoup d’autres du même niveau à citer. S’agissant du Général, il faut encore distinguer entre les résultats immédiats de sa politique algérienne, qui ne sont guère fameux même si effectivement la France est enfin débarrassée du boulet algérien ; car elle ne l’est pas pour autant de l’immigration qui ne fait que redoubler ou tripler ou bien plus encore.

En fait on ne peut comprendre la position de F.O.G que si on compare comme lui l’homme politique de Gaulle avec tous ceux qui l’ont suivi jusqu’à nos jours inclusivement, donnant le spectacle de leur médiocrité, incapacité etc. (et toutes les perspectives d’avenir risquent d’être pires encore). Cette déploration est sous-jacente et elle émerge souvent, sous la forme d’un pessimisme profond. Heureusement elle n’empêche pas le plaisir qu’on éprouve à lire le livre,

qui a sûrement de grandes qualités littéraires car on le suit avec passion alors qu’il n’apporte pas vraiment de faits nouveaux. Pour ceux qui apprécient ce genre artistique et littéraire disons que l’une de ces qualités est d’être remarquablement riche en portraits, dont l’humour n’est pas exclu.

Denise Brahimi

« PETITS INÉDITS MAGHRÉBINS » (= PIM) collection dirigée par Guy Dugas, éditions El Kalima Alger, 2021

Cette collection, qui existe depuis 2018 (le premier texte publié était de Jean Sénac) permet à ses abonnés de recevoir en deux fois quatre petits livres par an, qui sont comme l’indique le titre général des textes inédits, parfois œuvres de grands auteurs, et présentés avec précision par des universitaires ou critiques avertis. L’année 2021 se termine sans manquer à ce qui est déjà devenu une tradition, l’envoi de deux petits volumes, dont l’un a l’avantage d’être illustré par un grand peintre algérien contemporain. Voici de quoi il s’agit :

1/Journal de Sidi Madani par Charles Aguesse

1/Journal de Sidi Madani par Charles Aguesse

Le texte ici présenté ne peut que réjouir les connaisseurs de la vie culturelle algérienne à la fin de la période coloniale et après la deuxième guerre mondiale. Cet événement qui est resté longtemps peu connu quoique souvent cité a duré pendant quelques mois, de novembre 1947 à mars 1948. Il est d’autant plus remarquable qu’il s’agit d’une très rare tentative de rapprochement entre Français et Musulmans, pour employer la terminologie de l’époque, peu de temps après les sanglants affrontements de Sétif entre communautés algériennes en mai-juin 1945. Charles Aguesse, dont le journal ici publié est malheureusement assez mince, avait obtenu du Gouverneur général de l’Algérie le droit d’inviter une vingtaine d’intellectuels, écrivains ou artistes français vivant en France à venir visiter l’Algérie et rencontrer leurs homologues algériens, ce qui fut fait. Les séjours des uns et des autres furent plus ou moins longs, Albert Camus et sa femme ne firent guère plus qu’une apparition, Mohammed Dib au contraire fut de ceux qui restèrent le plus longtemps, et d’une manière générale on peut dire que l’opération fut un succès, en ce sens qu’elle se déroula sans anicroche conformément au projet. Et pourtant, alors que tout semblait favorable à son renouvellement l’année suivante, Charles Aguesse se vit opposer un refus du fait que ses invités étaient tous des « communistes »—ce qui est évidemment inexact mais montre à quel point les autorités étaient soupçonneuses s’agissant de rapprochements de cette sorte.

Aujourd’hui les travaux de recherche se sont multipliés comme le prouvent les deux pages de bibliographie qui accompagnent ce petit ouvrage. On peut en tirer l’idée que les tentatives de cette sorte paraissaient bel et bien souhaitables à certains esprits même si elles ne correspondaient pas à l’opinion dominante qui avait les moyens de s’y opposer. Tout n’était pas joué d’emblée mais on pourrait dire à propos de ces rencontres que l’idée en est venue trop tard et qu’il aurait fallu soutenir les échanges culturels entre communautés beaucoup plus fermement. Mais ce n’est pas la direction qui fut choisie. Comme l’écrit le présentateur de ce petit volume Guy Basset, les rencontres de Sidi Madani ont été une expérience mise sous surveillance par le Gouvernement Général et qui du fait de l’évolution historique était vouée à rester unique.

2/ Pays de longue peine par Mostefa Lacheraf et Ali Silem

2/ Pays de longue peine par Mostefa Lacheraf et Ali Silem

Ce petit volume est pour les lecteurs une double chance. D’une part il regroupe des poèmes jusque là épars écrits par Mostefa Lacheraf jusqu’à sa mort en 2007 ; d’autre part il présente en contrepoint des dessins d’Ali Silem, qu’il serait évidemment très réducteur de considérer comme des illustrations alors qu’on peut aussi les voir comme totalement autonomes. Mais il est vrai que d’avoir rapproché les uns et les autres dans un même livre donne à celui-ci une profondeur et un impact émotionnel dépassant le projet initial et plus ou moins fortuit d’une double publication. Il faut d’autant plus remercier les PIM de proposer ce livre à ses lecteurs que son contenu, déjà paru en 1994, l’était dans un album très luxueux et réservé à un nombre restreint de lecteurs.

Pour ce qui est de Mostefa Lacheraf , on peut penser qu’il est surtout connu pour ses analyses et réflexions politiques liées au devenir de l’Algérie colonisée vers son indépendance. A cette catégorie appartient ce qui est sans doute son livre le plus célèbre, « Algérie, nation et société », paru chez Maspéro en 1965. Mais ses proches savaient qu’il avait aussi publié des poèmes dans différentes revues, s’inspirant aussi bien de la poésie arabe, classique et populaire que de la française, connue de lui à travers les plus grands noms. A la suite de sa mort en 2007, l’idée s’est imposée qu’il fallait retrouver et publier cette part trop peu connue de son œuvre.

Plus d’une génération, en fait 30 années, séparent Ali Silem, né en 1947, de l’écrivain et penseur. Le peintre ne quitte son atelier d’El Biar pour partir en France qu’en 1993, chassé par la décennie noire. Il aime participer à des « livres d’artiste » où se confrontent et dialoguent entre elles des expressions littéraires et picturales . « Pays de longue peine » en est un exemple, pour lequel Ali Silem propose des lithographies dont on ne saurait  mieux parler que ne font les présentatrices de ce PIM, Christiane Achour et Dalila Morsly : « Stèles, totems, jeux calligraphiques tissent des tapis aux éclats multiples, des jardins foisonnants, dont ils débordent joyeusement. Les ocres, les bleus, les vermillons, les bruns se nouent, se croisent, se juxtaposent, se dévoilent dans une ronde incessante et joueuse de couleurs, de gestualités enchevêtrées et de rythmes lancinants ».

mieux parler que ne font les présentatrices de ce PIM, Christiane Achour et Dalila Morsly : « Stèles, totems, jeux calligraphiques tissent des tapis aux éclats multiples, des jardins foisonnants, dont ils débordent joyeusement. Les ocres, les bleus, les vermillons, les bruns se nouent, se croisent, se juxtaposent, se dévoilent dans une ronde incessante et joueuse de couleurs, de gestualités enchevêtrées et de rythmes lancinants ».

On ne peut que souhaiter d’autres initiatives de ce genre de la part des PIM, sans ignorer que cette collection doit beaucoup à sa diversité. Elle en donnera encore la preuve en 2022 en publiant des inédits de Jules Roy, Jean Sénac, Rabah Belamri et Kateb Yacine. On ne saurait faire de « meilleurs vœux » pour l’année qui vient !

Denise Brahimi

« SENSIBLE » par Nedjma Kacimi, éditions Cambourakis, 2021

Ce livre ne comporte pas d’indication sur la catégorie à laquelle il appartient, ce n’est ni un roman ni un essai ni une autobiographie, on pourrait dire qu’il s’agit d’un recueil de fragments d’apparence un peu hétéroclite et qui ne sont pas tous titrés, où l’on pourrait voir une sorte de blog renvoyant à des dates différentes mais dont la lecture ne laisse  aucun doute sur ce qui en fait profondément l’unité. Il s’agit pour l’auteure de dire non sans véhémence et parfois même avec brutalité tout ce dont sa sensibilité a été heurtée à diverses reprises, dans le domaine des humiliations infligées à des victimes qui n’en peuvent mais, faibles et sans défense, ce qui est une raison suffisante pour rompre le silence et vouloir en parler. « Dire », « parler » ne sont pas des mots ici employés, comme il arrive souvent à propos d’un livre, à la place d’ « écrire », ils s’imposent au contraire assez clairement et par l’effet d’une intention volontaire de la part de l’auteure : elle s’adresse à nous lecteurs, elle nous interpelle comme si nous étions présents à ses côtés et comme si le fait de nous parler devait être beaucoup plus efficace que de nous donner à lire un texte rédigé en langue écrite, forcément organisée selon les canons de l’écriture : on sait bien que dans la langue française, l’oral et l’écrit sont de plus en plus différents. Ce type de réflexion apparaît d’ailleurs dans des références que Nedjma Kacimi fait à Céline pour lequel on peut penser qu’elle a une grande admiration. Cette volonté de nous parler, mot à souligner encore une fois, explique sans doute le choix d’un vocabulaire parfois rude et cru et l’inclusion dans le texte de grossièretés assumées, qui font voler en éclats la distance inévitablement créée par la langue écrite. Réaction aussi au mot d’ordre imposé aux enfants de sa génération par celle de leurs parents : ne jamais se faire remarquer, être invisibles, inaudibles et presque inexistants. Rétrospectivement, elle voit là aussi une inacceptable forme d’humiliation.

aucun doute sur ce qui en fait profondément l’unité. Il s’agit pour l’auteure de dire non sans véhémence et parfois même avec brutalité tout ce dont sa sensibilité a été heurtée à diverses reprises, dans le domaine des humiliations infligées à des victimes qui n’en peuvent mais, faibles et sans défense, ce qui est une raison suffisante pour rompre le silence et vouloir en parler. « Dire », « parler » ne sont pas des mots ici employés, comme il arrive souvent à propos d’un livre, à la place d’ « écrire », ils s’imposent au contraire assez clairement et par l’effet d’une intention volontaire de la part de l’auteure : elle s’adresse à nous lecteurs, elle nous interpelle comme si nous étions présents à ses côtés et comme si le fait de nous parler devait être beaucoup plus efficace que de nous donner à lire un texte rédigé en langue écrite, forcément organisée selon les canons de l’écriture : on sait bien que dans la langue française, l’oral et l’écrit sont de plus en plus différents. Ce type de réflexion apparaît d’ailleurs dans des références que Nedjma Kacimi fait à Céline pour lequel on peut penser qu’elle a une grande admiration. Cette volonté de nous parler, mot à souligner encore une fois, explique sans doute le choix d’un vocabulaire parfois rude et cru et l’inclusion dans le texte de grossièretés assumées, qui font voler en éclats la distance inévitablement créée par la langue écrite. Réaction aussi au mot d’ordre imposé aux enfants de sa génération par celle de leurs parents : ne jamais se faire remarquer, être invisibles, inaudibles et presque inexistants. Rétrospectivement, elle voit là aussi une inacceptable forme d’humiliation.

La volonté de l’auteure comme son titre l’indique est de s’adresser à notre sensibilité plutôt que de revenir sur des faits historiques autour desquelles il serait bon de construire un commentaire raisonnable et raisonné. Il semble que l’expérience personnelle qui a été déterminante dans ce choix est celle de sa propre insensibilité à des faits et à des mots qui avaient toutes les raisons de l‘atteindre puisque fille d’un père algérien (et d’une mère française) elle aurait dû d’emblée être sensible au racisme latent ou patent qui est dans la texture même de la vie quotidienne en France ; or force lui est de constater qu’il n‘en a pas été ainsi et que sa prise de conscience a été tardive ; on peut expliquer par là sa véhémence, qui est aussi une manière de se fustiger elle-même en même temps que les agents permanents de ce racisme ordinaire.

Cependant, dans l’ensemble des fragments de ce qui pourrait être un blog, il y en a aussi un nombre important qui sont des hommages rendus à ceux qui, principalement au moment de la guerre d’Algérie, ont sauvé l’honneur de la France (et elle ne juge pas excessif ou grandiloquent de le dire ainsi) par une initiative individuelle qui souvent leur a coûté la vie : Noël Favrelière est un exemple de réussite puisqu’il a pu fuir finalement avec le détenu dont l’armée française l’avait chargé, mais on sait que parmi les victimes de la violence coloniale il y a eu Maurice Audin affreusement « disparu » comme on a d’abord dit officiellement, Fernand Yveton guillotiné en février 1957 en tant que communiste rallié au FLN, et tous les militants anticolonialistes dont elle déplore qu’on ait mis si longtemps à les amnistier(en 1966 pour beaucoup d’entre eux).

Cependant, dans l’ensemble des fragments de ce qui pourrait être un blog, il y en a aussi un nombre important qui sont des hommages rendus à ceux qui, principalement au moment de la guerre d’Algérie, ont sauvé l’honneur de la France (et elle ne juge pas excessif ou grandiloquent de le dire ainsi) par une initiative individuelle qui souvent leur a coûté la vie : Noël Favrelière est un exemple de réussite puisqu’il a pu fuir finalement avec le détenu dont l’armée française l’avait chargé, mais on sait que parmi les victimes de la violence coloniale il y a eu Maurice Audin affreusement « disparu » comme on a d’abord dit officiellement, Fernand Yveton guillotiné en février 1957 en tant que communiste rallié au FLN, et tous les militants anticolonialistes dont elle déplore qu’on ait mis si longtemps à les amnistier(en 1966 pour beaucoup d’entre eux).

Nedjma Kacimi n’a pas peur de se confronter à des sujets qui ont déjà été beaucoup traités et qui n’en restent pas moins épineux, elle revient à sa manière sur le cas d’Albert Camus dans la guerre d’Algérie et sur son « Etranger », roman où l’Arabe reste sans nom jusqu’à ce que Kamel Daoud s’en avise et retourne la situation. Le choix du point de vue « sensible » qui est le sien la dispense d’études érudites et l’on voit bien qu’elle n’a pas davantage l’intention d’être exhaustive, par exemple à propos de Mouloud Feraoun autre écrivain impliqué (le mot est faible !) lui aussi dans cette guerre. C’est peut-être aller un peu au-delà de sa pensée explicite que de voir apparaître chez elle le soupçon d’un risque, celui que la pensée savante et les écrits érudits nuisent à l’indispensable spontanéité de certains rejets ou refus, et c’est pourquoi elle consacre son livre à ces derniers, en souhaitant les provoquer aussi chez nous. En tout cas ce n’est que justice de donner la parole à quelqu’une comme elle qui en ressent si fort l’urgence et la nécessité. Car l’urgence est toujours là et le temps ne fait rien à l’affaire, comme le prouvent les très belles pages de son livre consacrées à « Poil de Carotte», livre publié par Jules Renard en 1894, et qui montre les dégâts irréversibles subis par son jeune héros du seul fait de se savoir mal aimé ; elle n’a pas besoin d’expliciter plus qu’elle ne le fait le rapprochement avec des enfants d’aujourd’hui condamnés aux plus graves dérives parce qu’ils sont eux aussi des mal aimés. La violence subie au plus profond de leur corps (torturés ou violés) par certains de ces mal aimés doit nous amener à comprendre qu’elle l’est aussi au plus profond de leur sensibilité ; ce qui, pour Nedjma Kacimi, est décidément le mot-clé.

Denise Brahimi

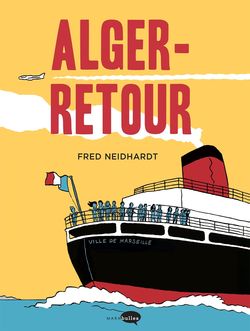

« ALGER-RETOUR » de Fred Neidhardt, Editions Marabulles février 2022

Nous saluons la sortie de deux albums de l’auteur et dessinateur Fred Neidhardt en ce soixantième anniversaire de l’indépendance algérienne.

Il s’agit de la réédition de « les pieds-noirs à la mer » sortie en 2013 chez Marabulles et ce qu’on peut considérer comme une suite, ce « Alger-retour », voyage en sens inverse.

La préface de Joann Sfar dans Les pieds-noirs à la mer se finissait par « Ce qu’ont fait nos parents, avec leur nostalgie, leurs angoisses et leur mélange de bons sentiments et de haines mal comprises, c’est tout simplement rendre leurs enfants cinglés.

Tant mieux, puisqu’en l’espèce, ça donne lieu à un très beau livre… ».

On peut en dire autant de ce nouvel album, neuf ans après. L’auteur a abandonné cette fois la représentation animale des visages des protagonistes. Elle contribuait à créer une atmosphère un peu étrange dans le précédent album, contrastant avec le réalisme journalistique des propos des personnages.

On peut en dire autant de ce nouvel album, neuf ans après. L’auteur a abandonné cette fois la représentation animale des visages des protagonistes. Elle contribuait à créer une atmosphère un peu étrange dans le précédent album, contrastant avec le réalisme journalistique des propos des personnages.

Une nouvelle fois, l’histoire repose sur l’initiative du personnage central, incarnation de ce que serait l’auteur-narrateur dans un roman. En l’occurrence, ce jeune homme fait ce que son père se refuse à faire: un premier voyage en Algérie, en éclaireur, espérant entrainer son père vers cette « Atlantide », continent que le père déclare disparu pour lui.

Comme d’autres récits de retours vers l’Algérie, les époques se mêlent et se croisent, depuis 1962 jusqu’à 2022, le cœur du récit de voyage retour se situant en 2014, d’abord et surtout au printemps, puis en septembre, qui voit le fils amener son père au 31 rue Auber aujourd’hui colonel Chaabani, à Alger.

Comme dans l’album précédent, Fred Neidhardt excelle à transcrire de façon très documentée des dialogues et des expressions que chacun d’entre nous peut avoir glané, lors d’un voyage en Algérie. Et d’abord le fameux « bienvenue chez toi »que chaque personne visitant l’Algérie ne peut manquer d’avoir entendu.

La relation que noue Daniel Rossi, le personnage central avec Haddad, qui occupe seul l’appartement où vivait la famille Rossi est riche et amusante. Haddad, ancien professeur de français n’en finit pas de prendre en défaut la culture littéraire lacunaire de Daniel.

Le dessin aux couleurs douces nous fait retrouver le centre d’Alger où se promènent les protagonistes. Seules les photos ou les évocations du passé sont en gris ou en sépia. l’ensemble est harmonieux, le dessin quasi réaliste en ligne claire.

Plusieurs scènes illustrent des réalités algériennes de cette année 2014 qui a vu l’assassinat du guide de montagne Hervé Gourdel. Le personnage du rappeur Nassim qui débite des approximations islamistes et complotistes, et les accusations anti françaises que reprend son père finissent pas faire sortir Daniel de ses gonds…

Plusieurs scènes illustrent des réalités algériennes de cette année 2014 qui a vu l’assassinat du guide de montagne Hervé Gourdel. Le personnage du rappeur Nassim qui débite des approximations islamistes et complotistes, et les accusations anti françaises que reprend son père finissent pas faire sortir Daniel de ses gonds…

Les reproches que lui administre sa conscience en forme d’hilarant cochon vert expriment bien la complexité des sentiments que bien des Français éprouvent face aux Algériens.

Mention particulière aussi pour les quasi rencontres entre le père de Daniel et Haddad, le 26 mars 1962 puis en septembre 2014. De belles situations romanesques que permet la bande dessinée. C’est justement un carnet de dessins taché de sang qui fait la jonction entre de personnages que tout aurait dû rapprocher, ce que le hasard

empêchera.

Pour conclure, disons comme Sfar en 2013 « Merci Fred Neidhardt »!

Michel Wilson

Et toujours ces deux films sur la richesse de la vie associative algérienne que nous vous invitons à visionner.

– Utiles

– Utiles

de Bahia Bencheikh-EL-Feggoun

Cliquez ici pour voir le film

–Entre nos mains

de Leila Saadna

Cliquez ici pour voir le film,

Et sa bande-annonce, cliquez ici